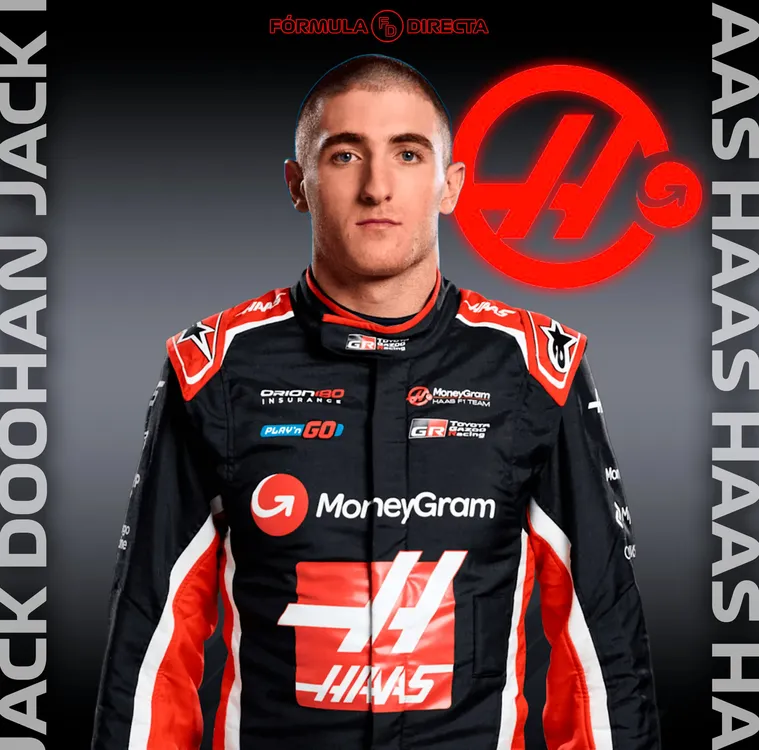

Sorpresa en la F1: Jack Doohan podría pasar a otra escudería tras perder su lugar como titular en Alpine con Colapinto

El piloto australiano de 22 años no pudo aprovechar su oportunidad en la Máxima y fue reemplazado por el argentino tras la sexta carrera del año. Desde entonces, cumple el rol de reserva